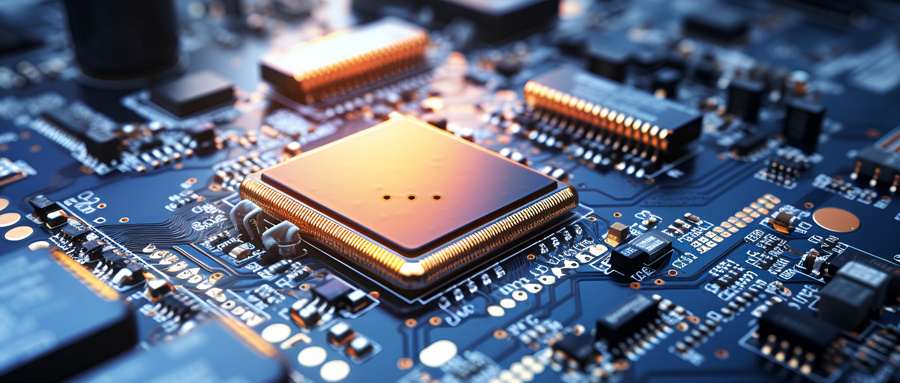

半導體產業新變局:TI調價折射出的技術迭代與生態重構

日期:2025-08-25 13:57:00 瀏覽量:527 標簽: 行業資訊

近期,全球模擬芯片巨頭德州儀器(TI)啟動了一場覆蓋超6萬料號的價格調整風暴,漲幅普遍達10%-30%,其中41.3%的產品漲幅突破30%,遠超同年6月僅3300款產品的調價規模,成為半導體行業史上最大規模的單次漲價事件。

從驅動因素分析,成本壓力與地緣政治是此次漲價的重要推手。TI中國區毛利率長期低于全球平均水平,疊加原材料如高純度硅片成本上升,促使其通過調價緩解利潤壓力。同時,美國《芯片法案》對華關稅政策使TI美國產芯片成本增34%,地緣供應鏈重構也加速其“保利潤”策略落地,此次調價覆蓋除超級大客戶外的幾乎所有客戶,顯示出TI在平衡客戶關系與盈利需求間的謹慎決策。此外,此次漲價客觀上為國內廠商創造國產替代窗口期,TI老款產品如2018年DCDC轉換器漲價30%,而替代型號僅微調5%,國內廠商圣邦股份、思瑞浦等在工控、汽車領域料號重疊度超70%,且價格優勢顯著,如圣邦車規級芯片低20%-30%,疊加政策扶持,國產替代進程將加速。

此次漲價對電子元器件行業產生多方面深遠影響。在下游成本傳導與供應鏈重構方面,汽車電子領域單車模擬芯片用量達650顆,TI車規產品漲價50%導致車企BMS、電機控制器成本增15%-20%,比亞迪、蔚來等企業面臨“消化成本”或“終端漲價”兩難選擇,部分企業已啟動供應鏈多元化,引入納芯微、思瑞浦方案。工業控制領域PLC用模擬前端芯片漲價28%,導致機器人制造商量產計劃延遲,中小廠商被迫增加安全庫存,現金流占壓升10%-15%,加速“零庫存”模式轉型。消費電子領域手機快充IC、射頻前端芯片漲價5%-15%,但終端市場價格戰激烈,廠商如小米或通過優化設計,采用國產PMIC對沖成本。

在競爭格局重塑與技術迭代加速上,國際大廠ADI、英飛凌等可能跟進調價,尤其在高精度ADC、隔離芯片等高端領域,形成“價格聯盟”進一步擠壓國產廠商空間。國內廠商則憑借性價比優勢突圍,中低端市場圣邦股份、思瑞浦運算放大器消費電子替代率超45%,2025年上半年出貨量同比增45%;高端市場納芯微車規級磁電流傳感器通過ASIL-D認證,替代英飛凌方案,芯海科技24位工業ADC精度對標ADI,機器人領域市占率升至8%-10%。同時,國內廠商研發費用占比從2020年15%升至2025年22%,接近TI的25%,政策紅利加速技術追趕。

此次事件為行業帶來多方面啟示。短期看,下游企業需加速庫存周轉,采用VMI模式,優化供應商結構,比亞迪引入國產BMS芯片,并通過設計優化,如采用更高效的電源架構降低單芯片依賴。分銷商需從“價格傳導者”轉向“供應鏈服務商”,利用數字化工具,如唯樣科技平臺實現庫存動態管理,避免信息滯后導致的交易風險。長期戰略上,技術創新與全球化布局是關鍵,技術突破聚焦第三代半導體、存算一體等前沿領域,SiC器件使電動汽車充電效率提升30%,TI車規級SiC芯片漲價22%,為國產廠商提供替代機會;全球化與本地化并重,在東南亞/歐洲設立研發中心,如思瑞浦德國團隊,利用“流片地認定原產地”規則規避關稅,提升國際競爭力。政策與市場協同構建生態優勢,政策支持繼續推動大基金四期投資,聚焦模擬芯片、第三代半導體等“卡脖子”領域,建立國家級創新中心;市場機制通過碳排放交易、循環經濟政策引導企業綠色轉型,平衡成本與可持續發展目標。

綜合來看,TI的漲價風暴既是壓力測試,也是產業升級的催化劑。短期看,下游成本壓力與供應鏈風險加劇;長期看,將推動行業從“價格競爭”轉向“技術+生態”競爭。那些具備高端研發能力、全產業鏈協同優勢的企業,如圣邦股份、思瑞浦,有望在國產替代與全球重構中脫穎而出,引領中國電子元器件行業邁向新高度。